|

佐野 晋治 君

2010/6/15 小倉ワンツー会 佐野 晋治 (北九州市小倉南区在住)

2004年、読売新聞西部本社を62歳でリタイア。翌年から地元の湯川水神社(小倉南区湯川)の総代・事務局長、2008年からは地区の公民館の館長を勤めています。まったくのボランティアで、故郷への恩返しとして毎日出勤しています。校区には別に市民センターがありますが、昔からの地区の財産としての公民館で、市民センターと協力して校区のために頑張っています。

しいて趣味といえば歴史と温泉くらい。わが湯川水神社にはみなさんご存知の通り和気清麻呂の伝説があります。清麻呂が宇佐八幡神託事件(769年)で足の筋を切られ大隅国に流される途中、宇佐に立ち寄り、神のお告げで温泉に足を浸すと足が立った、それで「足立山」、お湯がわき出ていたので「湯川」という地名が生まれたというものです。清麻呂が温泉に足を浸す時、棲んでいたドンコを踏んで、ドンコの片目がつぶれたので、「湯川のドンコは目が片目」といわれ、小学生のころは他地区の子どもが湯川っ子をからかって囃し立てるとき「湯川のドンコは目が片目。湯川のドンコは目が片目!」とよく言われたものです。安部山公園の花見の時、片目のドンコの見世物小屋も出ていたそうです。

水神社の境内に清水がわき出ている小さな池があり、これが昔温泉だったようで、近くの清麻呂鉱泉(現在は休業中)の泉質はラドンをかなり含む放射能泉なので、清麻呂はこの放射能泉のおかげで足が立ったとも思われます。湯川の地名の由来には、湯が枯れたので「湯乾」ともいい、これが湯川に変化したという説もあります。

水神社には清麻呂公直筆の書の拓本が保存されています。「我獨慙天地」(われひとりてんちにはず)。自分のやっていることは天地神明に誓って、何一つはずかしいことはないの意で、木板に刻まれ社宝として拝殿に掲げられています。

地図を見ていたら宇佐神宮の近くに「和気」という地名があり、清麻呂に関係するのではと気にかかっていて、4年前現地を訪ねてみました。「船繋ぎ石の碑」があり、ここに清麻呂が上陸したそうです。今は埋め立てられて平野になっていますが、昔はここまで海だったようです。「野猪三百頭ばかり道をはさんで並び」という日本後紀に出てくる「?田(しもとだ)村」がまさにこの地で、猪に乗った清麻呂像の原点がここだったのかと、新発見に心ときめくものがありました。その後、室町時代「脇」村→江戸時代「和木」村→明治になって「和気」村と改名されたことがわかりました。地名の和気は「わき」と読みます。明治の初め、郷の庄屋は好学の人で、いたく清麻呂を敬慕し、家の姓も和気姓に改め我が祖として仰いだそうで、地区には和気姓の家がいっぱいあります。船繋ぎ石や公を祀る祠などが和気姓を名乗る人々によって世話されています。また清麻呂が神託を受けた神殿は現在の亀山(小椋山)の社殿ではなく、近くにある大尾山の社殿だったということも認識を新たにしました。

道鏡の失脚後、清麻呂は都に呼び返され、その後豊前守(772年)として宇佐八幡神職団の粛清に当たりますが、政務を執った場所が和気地区の花殿(小字)だったことを現地の郷土史家から教わりました。花殿の名の通り相当華麗な館だったと思われます。

ところで妙見神社の宮司は磐梨文彦氏で、磐梨は和気清麻呂の本姓です。清麻呂が仏門に入っていた四男の妙運を足立山に遣わし、足立山妙見宮を創建したのが妙見神社の起こり。以来連綿と続き、現宮司は第40代だそうです。

清麻呂の墓は京都・神護寺の境内から山道を1キロほど登った山中にあり、紅葉シーズンに観光がてらお参りし、ひっそりとしたたたずまいに粛然とした気持ちになりました。

|

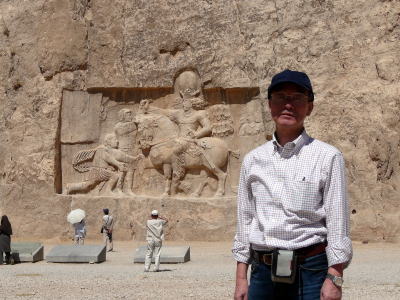

| イラン・ペルセポリス遺跡の近郊「ナグシェ・ロスタム」の断崖に刻まれたササン朝のシャプール1世がローマ皇帝ヴァレリアヌスを捕虜にしたレリーフの前で(2009年9月29日) |

|

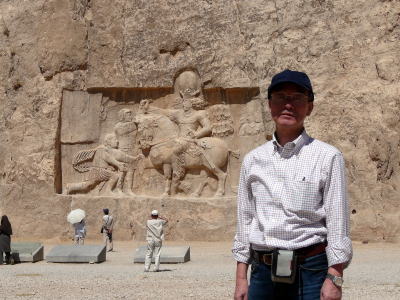

| イランの世界遺産イスファハーンのイマーム広場で(2009年10月1日) |

今シルクロードにはまっています。きっかけは中国・新疆ウイグル自治区からの留学生の世話をしたことからです。北九州市立大の留学生を支援するお母さんたちの会「フォーラムこくら南」という組織があって(結成20周年、今年4月解散)、我が家も新疆からの美人姉妹の里親になりました。姉は子連れで来日、北九大を卒業し九州大の大学院に進み、博士号を修得しています。その妹が、姉が九州大で知り合ったブルガリアからの留学生に見初められ結婚。フォーラムが結婚式の世話をし、その後二人はブルガリアでも式を挙げ、今度は実家の新疆ウイグル自治区ウルムチでの披露宴となりました。その披露宴にフォーラムも招待され、総勢15人、妻に同伴し私も期待を胸に同行しました。2004年の夏でした。ウイグル人の結婚式はなかなか派手で、300人以上が参列、民族楽器をかき鳴らし歌や踊り、余興もあって深夜までにぎやかな披露宴でした。ついでにウルムチ市内、敦煌、トルファン、そして空路カシュガルを観光。中国の西の果てカシュガルではパミール高原のカラクリ湖(標高3600m)まで足を延ばし、この高原の向こうは中央アジアなのだと、まだ見ぬ土地に思いをはせました。

ついでながらブルガリア人の夫君の名はシュテファンといい、生まれた娘の名はテオドラ。テオドラは東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌスの皇后の名前で、女傑として有名。まさに歴史を背負う国際結婚の申し子みたいな名前ですね。

さてその後、トルコ、エジプト、ウズベキスタン、インド、チベットと行き、昨年は念願のイランに行ってきました。これで新疆ウイグル自治区、中央アジア、西アジアからローマへと続くシルクロードが一応つながることになります。

イランは古代ペルシャ文明発祥の地で、あこがれの地でした。ペルセポリス遺跡でアケメネス朝の栄華と、これを滅ぼしたアレキサンダー大王に思いを新たにしました。特にアケメネス朝歴代の王が眠る墓「ナグシェ・ロスタム(騎馬戦勝図)」が印象的。墓の下部の断崖に描かれたササン朝のレリーフは傑作で、馬上の王シャプール1世が捕虜になったローマ皇帝ヴァレリアヌス(260年)を見下ろす7m大の図は圧巻。塩野七生の「ローマ人の物語」は、生きたままで捕囚の身になったローマ皇帝はヴァレリアヌスが最初であったと記し、ローマ史に汚点を残した事件として知られます。この時皇帝を奪還しようとペルシャ軍を猛追したのがパルミラ軍のオデナトゥスで、彼の妻が有名なパルミラの女王ゼノビア。歴史書にも載るレリーフの前に立ち、遠い昔の史実を思い起こすと、感慨ひとしおのものがありました。やはり現物を見ると迫力が違い、迫ってくるものがあります。

またシーラーズではペルシャの国民的詩人ハーフェズの廟に参拝、ハーフェズとチムールとの逸話を思い浮かべ、チムール帝国の首都ウズベキスタン・サマルカンドや生地シャフリサーブスの情景がよみがえりました。

イラン旅行の前年2008年、奈良・正倉院展で「白瑠璃碗(はくるりのわん)」を見てきました。5、6世紀ごろササン朝ペルシャで作られたカットグラスの碗で、展示の目玉。透明で淡い褐色を帯びた蜂の巣模様に魅入りました。現地で発掘された物はいずれも長く土中に埋まっていたため、ガラス表面の銀化が進んでおり、当初の輝きと透明度を保っている世界唯一の品。歴史ロマンに満ちたシルクロードの終着地にふさわしい逸品で、ペルシャへの思いを深くしました。

このごろはもっぱら砂漠、オアシス都市、イスラムに関心が移っており、「中東の3P遺跡」の残りペトラ(ヨルダン)、パルミラ(シリア)にもいつか行ってみたいという思いに駆られています。

|

2010/6/27

2010/6/27

今年高校卒業50周年を迎え、しみじみと「光陰矢のごとし」の思いを深くしています。このような時に、ワンツー会HP編集長より寄稿依頼がありました。これまで医者からの近況報告が少ないとのことで、中学~高校同窓の編集長の依頼は断われません。長年の外科医としての平々凡々な半生を振り返りながら、仕事の合間に感じたことや医療の昔と今など思いつくまま書いてみました。

今年高校卒業50周年を迎え、しみじみと「光陰矢のごとし」の思いを深くしています。このような時に、ワンツー会HP編集長より寄稿依頼がありました。これまで医者からの近況報告が少ないとのことで、中学~高校同窓の編集長の依頼は断われません。長年の外科医としての平々凡々な半生を振り返りながら、仕事の合間に感じたことや医療の昔と今など思いつくまま書いてみました。

外科・外科クリニック)

外科・外科クリニック)