【文化教養系 に戻る】

| 霞か雲か・・ | ||

| 案野剛輔 「さくら」の歌詞に ♪ 弥生の空は、見渡す限り霞か雲か、匂いぞ出ずる ♪ とある。 日本歌謡に対して無粋とは思うが、霞と雲を同列に扱うのには違和感を感じる。 霞:霧やモヤ等で遠くの景色がぼやけている様。 気象用語でなく、やや文学的表現。 雲:霧の状態で、地表に接していないのを雲と呼ぶ。 山に掛かった霧は登山者からは霧、下界の観測者からは雲と呼ぶことになる。 霧:水蒸気を含んだ大気が飽和状態になり、小さな水滴となり、 空中に浮かんでいる状態。 と言うことで、地表のさくらが霞んでいても雲と間違えることはない。 この件に関しては2020年に解説したが今回は多少論点を変えた。 因みに、その中で説明したが、湿度の低い場合の霧は煙霧と呼ぶ。 |

||

| 相鉄線と東横線の接続 | ||

| 案野剛輔 本日から相模鉄道線(相鉄線)と東急東横線(東横線)の接続運行が始まった。 この工事により、今日から相鉄線の乗客は東急線経由で乗り換えなしで、 |

||

| 正確な時刻 | ||

| 案野剛輔 現役を退いてから随分の時間が経過したため、 日常ではあまり正確な時刻は必要なくなった。 それでも、近頃は時計合わせの作業がほとんどなくなった事が気になった。 1.家庭の時計は電波時計になった。

何処からの信号で時計合わせが出来ているか? 標準電波が福島と福岡の2ヵ所から発信され、 全国をカバーしている。 時計の内部で信号処理をして、 アナログ時計でも時刻補正が出来る。 因みに発信周波数は40kHzと60kHzで 長波である。短波に比べて遠くまで到達する。 2.パソコンやスマホでは通信回線を提供する会社が NITZ(現在時刻やタイムゾーンなどの 情報を基地局経由で提供する規格) を採用しているため回線経由で正確な時刻が得られる。 3.カーナビではGPS(衛星)から正確な時刻が送られてくるので、 何処にいても時刻の狂いは生じない。 という訳で大きな古時計以外はネジを巻いたり、針を合わせる必要が無くなった。 |

||

| 春一番 | ||

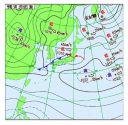

| 案野剛輔 本日19日に九州北部と山口県に春一番が吹いたと福岡管区気象台が発表した。 19日の気圧配置は図の通り条件に当たっている。 |

||

| 節電しましょう | ||

| 案野剛輔 火力発電所のメンテナンスや原発の停止で冬季電力需給が逼迫している。 資源エネルギー庁も乗り出して、節電プログラムを展開している。 とは言っても、どうすれば節電になるの? 部屋の照明を暗くしたり、街の広告パネルを消して地味な街風景にするの? そこで、今どきの電気機器の消費電力を比較してみた。 白熱球 蛍光灯 LED球 電気ストーブ エアコン 電子レンジ 60W 15W 6W 700W 200W 1000W つまり照明をLEDにしていればこまめに入り切りしてもあまり節電効果はない。 電子レンジで5分加熱すれば80Whを使ってしまう。 LEDを10時間点灯(60Wh)した以上になる。 暖房もヒータでやるより、エアコンのヒートポンプで暖めれば、 熱の変換効率がよいので、4分の1で済む。 結論的に、1.照明で節電は難しい。 2.電気を熱に換える機器の使用を控え、ガスなどで熱を得る。 これが節電の要点と思われる。 |

||

| オリオンに想いを馳せり凍てし夜 |

||

| 江熊利生 冬空を代表する星座オリオン。 晴れた夜にこれを見るのが何より好きである。

|

||

| 冬の夜空 | ||

| 案野剛輔 ずいぶん前であるが現役で勤務していたころの話。 冬の季節に遅く帰って来ると中天高く3つの星が並んで見えた。 当時もこれはオリオン座のベルト部分であると認識していた。 久しぶりに想い出して寒い夜空を眺めた。 老眼が進んだせいか、いまいち明瞭ではなかったが、オリオンは見付かった。 他にも明るい星があり、名前が判らなかったので、例によりネットで調べた。 冬はオリオンの一部を含めた大三角形があると判った。 オリオンの見立て図も改めて見られた。 それにしても、この単純な星の並びで、こんなに複雑な図形を思い描くものかと感心した。 |

||

| クロガネモチ | ||

|

その後は剪定を学んだこともあり、自分で手入れをして現在に至っている。 |

**このページ【2023 1.~3.】の先頭へもどる。